末梢神経絞扼障害は、痛みやシビレなどの感覚障害や、運動障害を引き起こします。神経絞扼(圧迫)などの機械的現象が原因とされております。機械的圧迫であれば、感覚、運動、反射などを丁寧に検査することで、末梢神経走行のどこで障害を受けているのか鑑別する必要があります。そのためには、各末梢神経や筋骨格系の機能を理解しなければなりません。ですが、末梢神経の機械的圧迫だけでは説明がつかないことが、かなり多くあります。中枢神経系の調整機能や、生理学的、生化学的な機能も視野に入れて見ていく必要があります。6期目となる今回のシリーズでは、末梢神経系の機能に神経学的要素を加え、末梢神経絞扼障害を1年を通してじっくり考察していきたいと思っています。

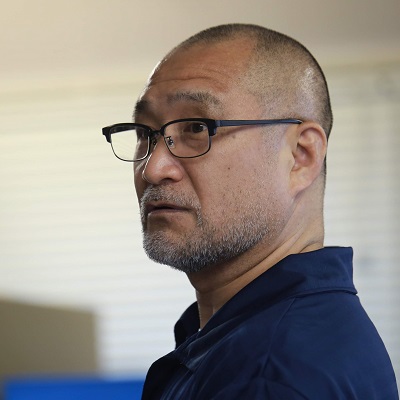

丸山 正好

2025年

11月 第1章 絞扼障害と痛み

12月 第2章 絞扼障害の機序と神経学的要因

2026年

1月 第3章 正中神経-1

2月 第4章 正中神経-2

3月 第5章 尺骨神経

4月 第6章 橈骨神経

5月 第7章 胸郭出口症候群

6月 第8章 肩の障害-1

7月 第9章 肩の障害-2

8月 第10章 腰仙神経叢-1

9月 第11章 腰仙神経叢-2

10月 第12章 足の絞扼障害/梨状筋症候群

丸山 正好(まるやま まさよし)

ニューラルヒーリング院長

科学新聞社の主催で30年近く前にスタートした、増田裕D.C.による「増田ゼミ」に参加したことから、増田氏をメンターと定め、氏がD.A.C.N.B.の学位取得のためゼミの内容を神経学にシフトしてからも一筋に氏を追い続けた。しかし国際基準、国家資格を持たないことからキャリック300時間コースの受講ができず、独学で学び続けることとなったが、受講していたときの氏の言葉を思い出し、とにかく学び続けた。そうして神経学に対する独自の考えを「局在神経学」と名づけ、「神経学を学び続ける」と題し氏にあやかって「丸山ゼミ」として東京、大阪で対面セミナー、さらに第1~4木曜日の午前8~10時でWebセミナーを開講中。神経学を学ぶことを推奨し、その普及に精魂を傾けている。

科学新聞社の主催で30年近く前にスタートした、増田裕D.C.による「増田ゼミ」に参加したことから、増田氏をメンターと定め、氏がD.A.C.N.B.の学位取得のためゼミの内容を神経学にシフトしてからも一筋に氏を追い続けた。しかし国際基準、国家資格を持たないことからキャリック300時間コースの受講ができず、独学で学び続けることとなったが、受講していたときの氏の言葉を思い出し、とにかく学び続けた。そうして神経学に対する独自の考えを「局在神経学」と名づけ、「神経学を学び続ける」と題し氏にあやかって「丸山ゼミ」として東京、大阪で対面セミナー、さらに第1~4木曜日の午前8~10時でWebセミナーを開講中。神経学を学ぶことを推奨し、その普及に精魂を傾けている。