カイロプラクターのための栄養学

第4回 恒常性(Homeostasis)

体内環境を一定に維持

地球に生物が存在できるのは、気温や大気中の酸素の濃度など、環境面の極めて微妙なバランスが保たれているからです。それと同じように、人間も生命を維持するためには、体温、血圧、水素イオン濃度を示すペーハー(pH)値、血糖値、電解質濃度、血清たんぱく質量などが一定の幅に保たれている必要があります。

このように、体内環境を一定の範囲内に保とうとする現象のことを、恒常性(ホメオスタシス)と呼びます。恒常性の維持は生きていくための最低条件であり、体内環境のバランスが崩れると、人間はたちまち生命の危機にさらされます。体温が摂氏7度上昇すると細胞の破壊が始まり、pH値は正常値の7.4から0.5上下するだけで人間は生きていられなくなるのです。

恒常性の維持は、体にとって「どうしても譲れない」大事なことです。体が恒常性を保とうと努力する様子は、火事の真っ只中に自分の犠牲を顧みず、子供を必死に守ろうとする母親に似ています。体は、生命維持に直接関係のない部分をないがしろにしてでも、最も大切なもの、生命を守ろうとします。詳しくは後述しますが、体のさまざまな不調は、そういった体の犠牲の結果です。

ネガティブ・フィードバック

生まれた瞬間から死ぬまで、脳や臓器は一時たりとも休むことなく恒常性を保つために働いています。恒常性を維持するということは、例えて言えば起き上がり小法師(おきあがりこぼし)が、押されて傾いたり倒れたりするたびに、自分でバランスを取って起き上がろうとする様子に似ています。

体は、体温が上昇すれば汗を出し、体温が下がれば毛穴を閉じて、体全体で震えることによって体温を保とうとします。血糖値が上がればインスリンを分泌し、血糖値を下げようとします。反対に血糖値が下がれば、エピネフリン、ノルエピネフリン、コーチゾールなどを分泌し、正常値に引き上げようとします。このように、乱れた体内環境を元に戻そうとする仕組みを「ネガティブ・フィードバック」と言います。

体の悲鳴の真意

この極めて重要な恒常性を保つという作業は、体にとって決して容易なことではありません。脳を含むすべての臓器が協力し合って、はじめて可能になります。

体が余裕を持ってこの作業を行えている間は、病気になることはありません。エネルギーに満ち溢れて気分も良く、ケガをしたり、忙しいスケジュールがしばらく続いたりしても、すぐに回復します。これを“若さ”と一般的には呼ぶのかもしれませんが、これは恒常性を保つために十分以上の栄養が体に存在し、すべての臓器が元気良く健全に働いているからです。

一方、体内に栄養が足りないと臓器は疲労回復が追いつかず、存分に働くことができなくなります。そのうち、恒常性を保つためだけに大半の栄養とエネルギーを使うようになると、ストレスに対処する余裕のなくなった体は、些細なことで体調を崩したり、気分の落ち込みからも回復できなくなったりします。

例えば、小さな子供を育てながら仕事もされているという女性は、たくさんいらっしゃると思いますが、ご主人が長期出張中に子供が風邪をひき、ご自分も仕事が忙しく生理前の体の辛い時期とも重なり、体調を崩してしまったという経験をお持ちの方も、かなりいらっしゃると思います。元々体が栄養やエネルギー的にギリギリの状態で回っていたために、子供の通院や看病、仕事の繁忙期が重なるといった余計なストレスに、体が上手く対応できなかったのかもしれません。

これは、家賃や食費も払えないほど経済的に苦しいときに、趣味で購入したギターやバイクを売り払ってでも最低限の衣食住だけは確保しようとすることと似ています。その場はなんとかしのげても、楽しみを手放した生活に張り合いはなく、やがて売り払うものもなくなると、食費をさらに削り勤務先から遠くて不便な土地に引っ越さないといけなくなるかもしれません。

このように、言ってみれば自転車操業に近い状態で栄養やエネルギーをやりくりする状態が長期化すると、やがて体は疲れ切り、さまざまな症状が現れます。それらは恒常性を保つために体がもがき苦しんだ結果であり、決して無意味に起きているわけではありません。

次に示すのは、体が出す典型的な警告サインです。

- 疲れやすい・常に疲れている、体に無理が利かない

- ケガをしやすい、ケガをするとなかなか治らない

- 髪の毛がよく抜ける、薄くなった

- 爪が弱くなった

- 肌の調子が悪い、しみ・しわが増えた、化粧ののりが悪い

- 体が硬くなった、首・腰・肩・関節が痛い

- ホルモンのバランスの乱れ

- 月経前症候群や生理痛がひどい

- 不妊

- 太りやすくなった、体重が落ちにくい

- うつ、不安症

- 不眠症

- 頭痛

- 尿路感染症、膀胱炎、口内炎、副鼻腔炎

- 胃潰瘍

- 過敏性腸症候群

これらの不調や症状は単なる加齢現象であり、どうすることもできないと諦めている人が多いかもしれませんが、そうではありません。思い当たることのある人は、自分で自覚する以上に体に負担をかけている可能性があります。症状を薬で隠す前に、真の原因であるストレスを突き止めて取り除く、もしくは軽減し体が必要とする栄養を供給することが大切です。

体の警告を無視して栄養不足を放置すると、やがて恒常性を自分の力で保てなくなります。こうして医療の助けが必要になった状態が病気です。

最後に、恒常性を保つことの重要性にいち早く気づいたハンス・セリエ博士は、次のように言っています。

“明らかに、病気とは単なる苦しみではない。病気とは体を犠牲にしてでも恒常性のバランスを保とうとする闘いである。”

“Apparently, disease is not just suffering, but a fight to maintain the homeostatic balance of our tissues, despite damage. ”Hans Selye. 1986 The Stress of Life. McGraw-Hill, New York, P.13.

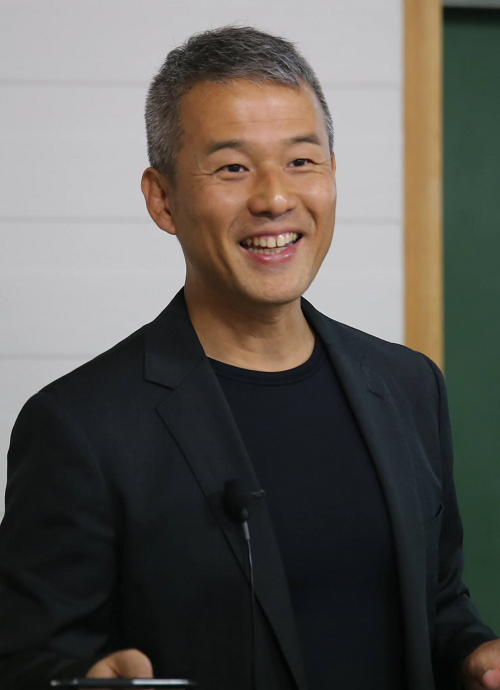

和泉宏典(いずみひろのり)DC

- 1970年 京都府宇治市出身

- 1992年 同志社大学卒業

- 1999年 University of Georgia卒業

- 2003年 Life University卒業、ジョージア州アトランタにて開業

- 2010年 ニューヨーク州マンハッタン郊外にてIzumi Family Chiropractic and Wellnessをオープン

- 2021年 フロリダ州に移住

- 資格

- ドクターオブカイロプラクティック

- ダイジェスティヴヘルススペシャリスト(Food Enzyme Instituteの認定医)

Dr. Izumiの人となりを詳しく知りたい方は以下のリンクをどうぞ

https://www.izumiwellness.net/about-dr-izumi.html

終了したセミナー

『カイロプラクターのための栄養学』Web第Ⅶ期「脳の健康」

『カイロプラクターのための栄養学』第Ⅴ期「触診と視診でわかる患者の健康状態」動画配信

『カイロプラクターのための栄養学』Web第Ⅵ期「栄養学における美容とアンチエイジング(抗加齢)」

和泉宏典に関する記事一覧

第2回カイロプラクティック・フェスティバル

「TIME & SPACE 時空をともに」を終えて

第2回 カイロプラクティック・フェスティバル

『TIME&SPACE』に寄せて 木村 功

『科学新聞社プレゼンツ 10月イベント』

その9 神経学を学び続ける 丸山正好氏

『科学新聞社プレゼンツ 10月イベント』

その8 JSCC最後の会長 小倉毅氏

『科学新聞社プレゼンツ 10月イベント』

その7 スーパー・ベーシック 辻本善光氏

『科学新聞社プレゼンツ 10月イベント』

その6 泰然自若 榊原直樹氏

『科学新聞社プレゼンツ 10月イベント』

その5 ”ドクター” 塩川満章氏

『科学新聞社プレゼンツ 10月イベント』その4

モーション・パルペーションのパイオニア

中川貴雄氏

『科学新聞社プレゼンツ 10月イベント』

その3 栄養学のプロフェッショナル 和泉宏典氏

『科学新聞社プレゼンツ 10月イベント』

その2 マイプラクティス 岡井健氏

『科学新聞社プレゼンツ 10月イベント』

その1 まずはご挨拶

セミナーレポート

和泉宏典による『カイロプラクターのための栄養学』

カイロプラクターのための栄養学

第6回 貧血

カイロプラクターのための栄養学

第5回 腰痛とタンパク質不足

カイロプラクターのための栄養学

第4回 恒常性(Homeostasis)

カイロプラクターのための栄養学

第3回 食物アレルギー

カイロプラクターのための栄養学

第2回 「交感神経をオフにできない現代人 」

コメント

この記事へのコメントはありません。

この記事へのトラックバックはありません。