神経系の検査法に関しては、数多くのテキストで紹介されています。しかし、それらのテキストに載っているのは、ほとんど病理的麻痺および機能障害。これに対し、我々の元を訪れる患者さんの多くは、明確な病理における麻痺や機能障害というより、生理学的な問題が神経系の機能に現れた機能低下の状態です。麻痺や機能障害が、検査の反応や反射がわかりやすいのに対し、機能低下は微妙な違いを見極めるのが困難な場合が多く、気づかず見逃してしまうことも少なくありません。

これまでセミナーや勉強会の講師をさせていただいて、参加者の皆さんからよく、「神経学的な考え方もある程度は身についたかな、また検査方法も頭の中では理解できているつもりでいましたが、実際に検査で現れる反応の微妙な違い、また、どんな違いとして現れるのか、まだまだわかりません」という感想をお聞きします。この微妙な反応の違いは、実際に現象を示し確認をしないと理解できません。経験していただくしかありません。そこで今回のシリーズでは、参加者の皆さんの神経状態を検査させていただき、実際の現象の微妙な違いを観察していただき、それを解説させていただくことで理解を深めていただければと、開催させていただくことにいたしました。

10月5日『神経学検査-1』

1)パルスオキシメーターの使いかた

2)血圧

3)感覚検査

•表在感覚(触圧:識別、非識別/温痛)

•位置覚

•立体覚

•書字感覚

•2点識別覚

•振動覚障害

•タッピング検査

4)錐体路障害における反応

•深部反射亢進

•病的反射(バビンスキー徴候/ホフマン徴候/トレムナー徴候)の出現

•表在反射消失

5)筋の伸張反射/筋トーヌス

6)視野検査

7)眼底反射検査(レッドレフレックスチェック)

8)複視検査(レッドフィルターチェック)

11月9日『神経学検査-2』

1)サッケード/パースート

2)OPKテープテスト

3)輻輳検査

4)対光反射

5)顔面(三叉神経)知覚検査(Ⅴ1、Ⅴ 2、Ⅴ3/円心状)

6)角膜反射

7)ウェーバー検査

8)リンネ検査

12月14日『神経学検査-3』

1)前庭動眼反射

2)小脳検査

•ロンベルグ

•足歩行(タンデムゲート)

•指-鼻

•鼻-指-鼻

•指-指

•転換運動

•位置保持テスト

•誤示テスト

•反跳テスト

•書字テスト

•線引きテスト

•踵-膝-脛-拇趾テスト

•拇趾-指テスト

•足踏みテスト

3)眼瞼痙攣テスト

4)静止時振戦テスト

5)神経学検査に基づく中枢機能鑑別

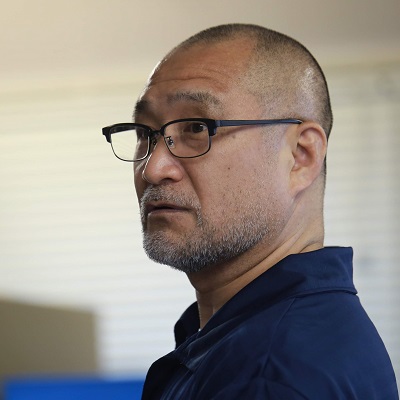

丸山 正好(まるやま まさよし)

科学新聞社の主催で30年近く前にスタートした、増田裕D.C.による「増田ゼミ」に参加したことから、増田氏をメンターと定め、氏がD.A.C.N.B.の学位取得のためゼミの内容を神経学にシフトしてからも一筋に氏を追い続けた。しかし国際基準、国家資格を持たないことからキャリック300時間コースの受講ができず、独学で学び続けることとなったが、受講していたときの氏の言葉を思い出し、とにかく学び続けた。そうして神経学に対する独自の考えを「局在神経学」と名づけ、「神経学を学び続ける」と題し氏にあやかって「丸山ゼミ」として東京、大阪で対面セミナー、さらに第1~4木曜日の午前8~10時でWebセミナーを開講中。神経学を学ぶことを推奨し、その普及に精魂を傾けている。